中座くいだおれビルの人気者 -くいだおれ太郎と狸-

大阪の繁華街のひとつとして有名な道頓堀。

常に地元の人々や観光客で賑わっている場所です。そんな道頓堀に位置している「中座くいだおれビル」は、このたび2025年春に全館リニューアル。

来館者のおなかもココロも満たすフードエンターテインメントビルに生まれ変わりました!

中座くいだおれビルの歴史

道頓堀の料理店「大阪名物くいだおれ」は、1949年に山田六郎氏によって大阪市中央区道頓堀に創業しました。「食い倒れ」という言葉は江戸時代から、大阪の人が何よりも食べることにお金を費やすことの表現としていわれてきた言葉です。

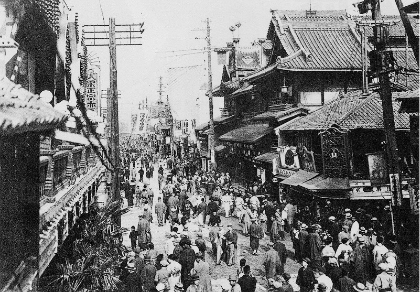

昭和4年頃の道頓堀中座前 ※道頓堀商店会よりご提供

木造2階建ての料理店として創業し、1960年代に9階建てのビルになりましたが、2008年に建物の老朽化などを理由に「大阪名物くいだおれ」は閉店。その翌年2009年に、くいだおれビルから少し離れた場所にあったビルの名称が「中座くいだおれビル」に変更され、1950年から看板人形として人気だった「くいだおれ太郎」も同じビルに引っ越しました。現在でも道頓堀の象徴として観光客をはじめ、地元の人々にも愛され続けています。

くいだおれ太郎プロフィール

赤と白のしましま模様の衣装にピエロ帽、黒ブチの丸メガネがトレードマークの太鼓を叩く人形…「くいだおれ太郎」は1949年に開店した大阪・道頓堀の料理店「大阪名物くいだおれ」のカンバン人形として誕生しました。

1959年のリストラ危機を乗り越え、1992年の阪神タイガース優勝争い時には「わて、泳げまへんねん」とゴーグルと浮き輪を装備し道頓堀への水没を免れ人気者になるなど、ユニークな見た目と陽気な姿が多くの人々を魅了し、大阪城・通天閣・太陽の塔と並ぶ大阪を代表するシンボルになっています。

-

身長

1メートル68センチ(台座を除く)

-

足のサイズ

26センチ

-

眼鏡

特注ロイド眼鏡

-

趣味

スポーツ観戦

-

好きなチーム

阪神タイガース

-

片想い

おかめちゃん(宇治園)

-

苦手な事

水泳

-

動力

100V交流電源

くいだおれ太郎トリビア

そんな太郎に、実はくいだおれの“父”と“弟”と“従兄弟”がいるそうです。「くいだおれの親父」は、創業当初は太郎と同じく店頭に立ち、ビール片手にぐるぐると回転しておりましたが、時折お客さんにビールがかかるなどのハプニングもあり、いまは行方知れずに…。

「弟の次郎」は太郎そっくりの見た目で、おめでたいイベント時に登場し、特技のバンザイを披露してくれます。オレンジのしましま服を着た「従兄弟の楽太郎」は、海外放浪中だそうです。

リニューアルした「中座くいだおれビル」には、全長約6mの巨大立体看板の「くいだおれ太郎」も登場!ぜひ会いに来てください。

くいだおれ太郎のプロフィール年表

1950年1月

食堂「大阪名物くいだおれ」にカンバン人形として入社

1970年3月

大阪万博会場に出張

1992年

道頓堀川水没危機を克服し人気者に

1993年1月

浩宮皇太子殿下(当時)ご成婚にあたり、シルクハットつきの正装を仕立て、ニュースになる

1994年9月

JTBとアンセット・オーストラリア航空のキャンペーンで渡豪、「くいだおれ太郎」と命名される

2008年5月~6月

ブロードウェイ・ミュージカル「TRIP OF LOVE」出演、ミュージカルデビューを果たす

映画『インディ・ジョーンズ』のジャパンプレミア試写会に監督・俳優直々の招待を受け出席

自伝『くいだおれ太郎のつぶやき。』を出版

2008年7月

料理店「大阪名物くいだおれ」が閉店

2009年

「中座くいだおれビル」1階に復活

2025年3月

リニューアル「中座くいだおれビル」にて元気に活動中!

道頓堀のお狸様

「中座くいだおれビル」には、「道頓堀のお狸様(※1)」が飾られています。2013年7月より中座跡地のビル1階に飾られていましたが、リニューアルに際し、その場を2階に移し、新たな観光スポットとして誕生いたしました。鳥居はネオンで表現し、石畳のタイルを敷いて参道をイメージしました。

※1)中座には「八兵衛大明神」というお狸さんが祀られていました。諸説ありますが、江戸時代、淡路島の芝右衛門狸が中座での片岡仁左衛門の芝居を観たくて人間に化けて通っていましたが、ある日尻尾を出してしまい、正体がばれて犬に噛まれ亡くなってしまいます。その後、客の入りが悪くなったため、芝右衛門狸を祀ることで劇場は再び繁盛したといわれています。芝右衛門狸は、いたずら好きでありながらも心優しい化け狸として、人々に長く愛されてきた伝説の生き物です。

徳島の人形師・多田弘信さん作、桐の「道頓堀のお狸様」人形は高さ1メートル。鳥居横のパネルでは、お狸様の歴史を紹介しています。

道頓堀の歴史

道頓堀は大阪市中央区に位置する有名な観光地で、江戸時代には、芝居小屋や茶屋が集まる娯楽の中心地として栄えておりました。特に歌舞伎や人形浄瑠璃が人気を博し、明治時代以降は西洋文化の影響も受け、さらに多くの劇場や映画館が建設され、大阪のエンターテイメントの中心地としての地位を確立しました。昭和時代には、皆さまもよくご存知の「食い倒れの街」としても知られるようになり、多くの飲食店が立ち並ぶようになりました。

明治中期の道頓堀 ※道頓堀商店会よりご提供

道頓堀の名前の由来

1612年、地元の商人である安井道頓が私財を投じて運河を開削したことから始まりました。この運河が「道頓堀」と名付けられたのは、彼の名前「道頓」に由来しています。

道頓はこの運河を通じて地域の発展に大きく貢献しましたが、完成を見ることなく亡くなり、その後、彼の功績を称えて運河が「道頓堀」と呼ばれるようになったのです。

「中座くいだおれビル」の「中座(なかざ)」って?!

1661年に設立された「中の芝居」がその始まりで、この芝居小屋では、多くの演劇や歌舞伎の上演が行われ、道頓堀の文化を支えてきました。「中座」は、芝居小屋の中央に位置していたことから名付けられたとされていて、「中座」以外にも「角座(かどざ)」「浪花座(なにわざ)」「朝日座(あさひざ)」「弁天座(べんてんざ)」といった有名な芝居小屋がいくつかあり、これらを「道頓堀五座」と呼んでいたようです。

「道頓堀五座」とは、幕府の許可を得た大きな芝居小屋が五つあったという意味で、しばしば興行主が交代したこともあり、五つの小屋の名前も変わりましたが、中の芝居と角の芝居は長くこの名前で続いてきました。その意味でも、中座は五座の中でも特に由緒ある名前となっています。

江戸のほうは「江戸三座」と呼ばれて、許可を得た大きな芝居小屋が三つ、江戸府中に散在していました。道頓堀に芝居小屋が集中したのは、江戸時代初期に町外れであった道頓堀南岸に芝居小屋を集めて、この地区の振興策と風紀上の取り締まりを兼ねたもの(「道頓堀繁栄策」)とされています。芝居小屋の数からわかるように、江戸時代を通じて道頓堀は日本最大の芝居町であり、歌舞伎や文楽すべてにおいて日本の芝居興行の中心地でした。

江戸時代というと皆さん「江戸」を連想される方が多いですが、江戸時代の日本文学を代表する二人の作家、近松門左衛門(ちかまつ もんざえもん)も井原西鶴(いはら さいかく)も生まれは大阪の人なのです。